学生からのメッセージ

- 安藏 美樹子(革新分子技術 総括寄付講座)

- 化学専攻 修士課程 1年

「実験をしたいなら化学科」という一言で私の進路は決まりました。子どもの頃から、手を動かしてものを作ることに興味がありました。しかし、どの分野に進みたいのか、そもそも理系で良いのかさえ決めることができず、決断を先延ばしにしたまま大学に入学しました。

大学に入ってからもなかなか決めることができず、気がつけば2年生となり、進学選択が目前に迫っていました。そんな中、化学の基礎実験がとても楽しく、また、担当の先生方から「化学系の学科に進めば、3年生になると毎日実験ができる」「駒場での学生実験よりもさまざまな種類の実験ができる」との話を聞き、実験がしたいという一心で化学系の学科に進むことを決めました。

とはいえ、化学系の学科はいくつかあり、どの学科が最も多く実験に取り組めるのかは分かりませんでした。そこで、担当の先生方にどの学科で最も実験ができるのか尋ねたところ、異口同音に「実験をしたいなら理学部化学科」という答えが返ってきたため、理学部化学科に進学することを決めました。

3年生となり化学科に進学してからは、希望通り、ほぼ毎日実験に取り組む日々を送っています。さらに、世界のトップレベルの研究者である先生方から直接ご指導をいただき、優秀な仲間から刺激を受ける恵まれた環境にあります。また、GSC(Global Science Course)を通じて、TOEFLの対策や受験に加え、1ヶ月間の留学を経験し、世界の科学研究の現状を学ぶ貴重な機会を得ました。

今では、「実験をしたいなら化学科」という言葉に加えて、「化学を学びたいなら化学科」とも胸を張って言えるようになったと感じています。

(2025.7掲載)

- 岩崎 星冴(天然物化学研究室)

- 化学専攻 修士課程 1年

私は子供の頃より病気の治療に関する研究者になりたいと考えていたため、大学入学当時は医学科や薬学科に進学しようと考えていました。しかし、学部1年次に履修した有機化学の授業によって化学系への進学も選択肢に入りました。学部2年次の進学選択の際には後述する理学部化学科ならでの特徴から理学部化学科への進学を決定しました。

まず理学部化学科といえばなんといっても英語での授業だと思います。さらに授業を行ってくださるのは各分野の最先端を牽引する教授陣です。講義の内容は基礎から最先端の研究内容までをわかりやすく、丁寧に扱うのみではなく、授業中に超伝導の実験などの体験もすることができ、毎回の授業が非常に楽しみになるような内容になっています。 カリキュラムとしては3年次には午前中には座学を行い、午後はすべて実験を行うため3年次から実験操作を身につけることができ、4年次の研究室配属の際にはいきなり最先端の研究を開始することができます。 また、多くの研究室がインターン生として3年生を受け入れており、研究室配属の前に研究室の雰囲気や実際の研究内容について触れることができ、一人一人に合った研究室を選ぶことができます。

さらにGSC outbound というプログラムでは1ヶ月の海外留学を行うことができます。このプログラムでは渡航費や滞在費などを支援していただけるため経済的な心配をすることなく海外での貴重な体験をすることができます。 私はこのGSC outboundに参加してスイスのEPFL(École polytechnique fédérale de Lausanne)に留学をし、日本とは異なる環境にて最先端の研究に触れることができました。

また、学習・研究以外にもソフトボール大会やサッカー大会などの研究以外での学科内の交流も盛んであり、学年や研究室の垣根を越えた多くの友人を作ることができます。

化学系への進学を考えている方だけでなく、過去の私のように医学・薬学系への進学を考えている方もぜひ一度理学部化学科への進学を考えてみてはいかがでしょうか?

皆さんが化学科に進学し、共に研究を行える日を楽しみにしています!

(2025.7掲載)

- 平嶋 瞭一(生物有機化学研究室)

- 化学専攻 修士課程 2年

私は元々学問として化学を学ぶことが好きで、特に有機化学に魅力を感じていました。そんな中で、学部の授業を受けたり様々な研究室のHPを訪れたりしているうちに、複雑な反応場である生体内で狙い通りの反応を進行させるという概念に興味を惹かれ、有機化学の技術を生物分野に応用するというコンセプトを掲げる今の研究室に行き着きました。現在は自分のやりたかったことに出会えたという実感のもと、ハイレベルな研究環境で日々実験を行っています。

理学部化学科の一番の特徴は、なんといっても非常に広い範囲のテーマを扱っていることだと思います。化学科の研究や学部の授業は、主に有機化学、無機化学、物理化学のいずれかに連なるものですが、その中には基礎的なものから応用的なもの、根幹の原理を追求するものから学際的な研究によって新たな分野を開拓しようとするものなど、多様な階層のテーマが登場します。そのため化学科は、基礎となる知識を満遍なく学びつつ、最先端の革新的な研究にも学部から十分に触れることのできる、まさに「広く深く」を体現したような場所だと言えます。

また、化学科のもう一つの大きな特徴は、基本的に全ての授業が英語で開講されるということです。英語授業に不安を感じられる方もいるかもしれませんが、先生方のサポートが手厚いため、授業内容の理解に対して英語が障害となることはほぼないと思います。むしろ、授業という内容がある程度予想できる場で英語を経験したことは、早くからサイエンティフィックな英語に慣れる上で非常に良い練習になったと感じています。

化学科で様々な講義や実験を経験し、知識の範囲を広げていくことで、今まで知らなかったことが実は自分の好みに合致したり、あるいは自分が好きな分野に新たな応用の可能性があることを知るといった発見があるはずです。すでに化学の特定の分野に興味がある方はもちろん、まだやりたいことがはっきりと固まっていない方も、ぜひ化学科への進学を考えてみてください。化学は非常に多くの方向性を内包する学問ですし、その中からあなたが面白いと感じるものにたどり着くのを、理学部化学科はきっと大いに助けてくれます。

(2024.5掲載)

- 今井 渉世(生体分子化学研究室)

- 化学専攻 博士課程 1年

中学生の時に実験することの楽しさを覚えて化学に惹かれ、その時の興味そのままに理学部化学科へとやってきました。化学の一番の魅力は、やはり手を動かして実験できることではないでしょうか。自ら目の前の試料に向き合い、生み出された結果に驚き考えさらに追求していく。誰でもない自分の手で新しい化学を創り出していくというこの感覚は、他では決してできないことだと感じています。

そしてもう一つの魅力は、物質というこの世界の基盤を扱えることだと思います。それゆえにあらゆる現象が対象となり、かつ実生活に直接つながる研究ができます。化学は決してフラスコの中だけの世界ではなく、生命現象も地球現象もすべて化学で扱うことができるのです。化学という観点から世界を見まわすと、目の前の景色は違ったように見えてくるはずです。

自分にとって理学部化学科は、どちらの点でも良い学科だったと思います。学部二~三年の講義では、有機・無機・物理化学を中心としつつ、生命化学や地球化学についても扱います。分野の偏りなく化学の視点から幅広く学ぶことで、化学的に考えるための引き出しとなる広くて深い知識を身に着けることができます。それと同時に学生実験を通して、様々な実験手法や解析手法について学びます。学部三年の午後はほぼすべてが学生実験にあてられ、ひたすらに手を動かし続けます。どちらも内容は盛りだくさんで課題も多く、決して楽な一年間とは言えないかもしれませんが、化学が好きな人にとってはとても刺激的で楽しい期間になるはずです。

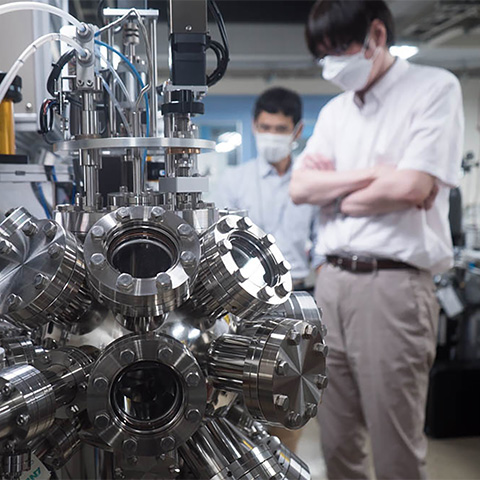

その後学部四年になると研究室に配属されて卒業研究に取り組むことになります。どの研究室を選んでも、充実した設備があり、優秀なスタッフ陣や先輩、同期とともに研究に集中することができるでしょう。私自身も恵まれた環境のもとで、まさに化学漬けといえる毎日を過ごすことができました。

化学系で悩んでいる方はもちろん、何を学びたいのかまだはっきりしていない方も、是非化学科を考えてみてはいかがでしょうか。化学はあらゆる現象が対象になる広い学問です。きっとあなたに刺さる研究が見つかることと思います。

(2023.5掲載)

- 上村 剛士(グリーン物質変換 総括寄付講座)

- 化学専攻 博士課程 1年

幼い頃から、地球温暖化などの環境問題は私たちの世代が解決しなければいけない課題であると感じていました。前期教養課程の授業を受けていく中で、化学という観点からこれらの問題に取り組むことに興味を持ちました。元々は技術の応用に関心があった一方で、化学という学問そのもののおもしろさにも惹かれ、最終的には自分の直感を信じて理学部化学科への進学を決めました。進学前は、理学部といえば自然現象に対する純粋な探究心を追い求める場所であり、その応用には関心がないと思っていました。しかし、実際には全くそんなことはありませんでした。

例えば、私が所属する研究室では、連続フロー合成技術を用いた化成品の合成を研究対象としています。カラム中で溶液を連続的に流しながら行う連続フロー合成では、フラスコなどの反応容器を用いる従来のバッチ法に比べ、環境負荷を大幅に低減することができます。ラボスケールでも数十グラムの医薬品原薬を合成する人もいますし、企業との共同研究で実用化を目指す人もいます。社会の役に立つことを常に意識し、理学部でありながらより応用に近い研究をしています。

また、研究の楽しさは予想以上でした。得られた実験結果から立てた仮説が実証された時の高揚感は、これまでに経験したことのないものでした。化学科にはこのような研究活動を楽しむための設備とカリキュラムが充実しており、ハイレベルな環境で自分を試すことができます。大変なことも多いですが、その分、日々確かな成長を実感することができます。

もし、日常に物足りなさを感じていて、新しい刺激や知的な興奮を求めているのであれば、理学部化学科はきっとあなたにとって魅力的な選択肢になるはずです。

(2025.7掲載)

- 中島 瑶哉(化学反応学研究室)

- 化学専攻 博士課程 1年

私は理科一類から理学部化学科に進学し、学部4年次から化学反応学研究室に在籍しています。現在は、有機配位子に保護された金属ナノクラスターの性質を、気相光電子分光を駆使して解明することを目指しています。私の経験を軸に、化学科の魅力をお伝えしようと思います。

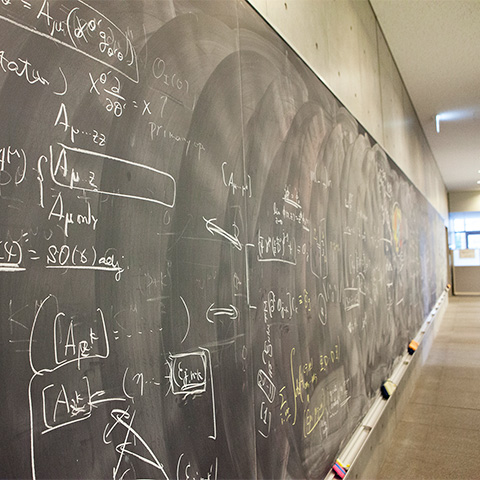

学部前期課程で物性化学や有機化学の講義を履修した際、「身の回りの物質が示す化学現象を、原子や分子のレベルで根幹から理解できる」ということが単純に面白いと感じました。当時はこうしたぼんやりとした興味だけで、理学部化学科への進学を決めたことを覚えています。しかし、進学後の「化学漬け」の生活は、私にとって非常に刺激的なものでした。化学科の講義では幅広い分野が題材となる上、その分野における最新の知見を紹介してくれるものもあります。例えば、私の所属研究室の教授が担当されている「化学反応学」という授業では、化学において重要な役割を果たす「化学反応」の仕組みに関してとことん掘り下げます。元々物理化学という理論的枠組みに対する印象が薄かったこともあり、このような物理化学系の授業には強い関心を抱きました。化学科の一群の講義を通じて、化学に対する視野が一気に広がったと同時に、化学研究に対する解像度が増しました。

一方、化学科のカリキュラムの大きな醍醐味は、やはり英語授業と学生実験の2点だと思います。英語授業に関しては、教授陣側の配慮が手厚かったこともあり、難なく乗り越えることができました。対して学生実験に関しては、実験内容もレポートも量が多く、捌き切るのが大変でした。しかし、むしろそのお陰であっという間に同期と親睦を深めることができ、現在でも交流を続ける仲間ができました。今となっては学部時代の楽しかった思い出の一つです。

こうして叩き込まれた英語力と実験技術は、学部4年次の研究室配属後に技術的な基盤として大いに役立ちました。英語で書かれた論文を漁ったり、研究室内のセミナーにおいて英語で発表したりする際には、英語授業で学んだアカデミックな英語がそのまま活きました。自身の研究テーマにすぐに取り掛かれるだけの実験技術も、学生実験を通じて体得できていたように思います。この点で、化学科のカリキュラムは、研究室配属前後のスムーズな接続を実現していると考えます。

以上のように、化学科では幅広く学び、同時に研究技術を向上させることができます。研究室配属後も、恵まれた物的・人的な研究環境で、世界最前線の研究を体験できます。化学に少しでも興味のある方、あるいは知的好奇心の強い方は、是非化学科への進学を考えてみてください。

(2025.7掲載)

- 楊 熙辰(生物有機化学研究室)

- 化学専攻 博士課程 1年

私が現在の研究室に所属したのは,化学の分野から創薬業界に貢献したいと思ったからです.小さい頃から化学はとても好きだったのですが,前期教養過程の授業を受けていくうちに生命のメカニズムにも興味を持ったことがきっかけでした.

理学部化学科の魅力の一つは,そのカリキュラムだと思います.まず2年後期に化学の基礎的な知識を学習します.授業数がそこまで多くないため,自身で知識を吸収する時間が存分に取れます.3年生では授業と並行して基礎実験があり,様々な化学実験を一通り経験します.そこで自身の得意不得意と向き合うことができます.4年生ではほとんど授業がなく,集中して卒業研究に取り組むことができます.このようなカリキュラムを通して,地盤がしっかり固まった上で化学に向き合うことができます.

そして,環境の良さも魅力の一つだと思います.私は3年生の夏休みに現在の研究室でインターンをしたいと思い立ち,教授に連絡したのですが,快く受け入れてくださいました.また,GSC (Global Science Course)に採択されると,4年生で1ヶ月間留学を経験することができます.このように,自身で積極的に行動すれば周りがそれに応えてくれ,貴重な経験ができる環境があります.

まだ自身の将来像が見えていない方にとって,進学振分けは大きな決断になると思います.少しでも化学に興味を持っている方は,ぜひ理学部化学科を検討してみてください.きっとやりたいことが見つかりますし,それを実現する環境がここにはあると思います.

(2023.5掲載)

- 菅野 朝日(天然物化学研究室)

- 化学専攻 博士課程 2年

化学や生物の力でモノづくりをしたいと思っていた学部2年次の私は、当初は工学部へ進学しようかとも考えていました。しかし、ある教授からの助言が私の人生の方向性を変えるきっかけとなりました。その教授からいただいた言葉は、「セントラル・オブ・サイエンスにファーストキャリアを投じることが君の研究者人生に利する」というものでした。

その言葉に従い、理学部化学科(理化)への進学を決意し、今ではその選択が正しかったことを実感しています。最初は何もわからない状態から始まりましたが、興味と出会い、興味を追求し、知識と考え方を磨き上げ、課題解決に取り組む力を少しずつ身につけてきました。

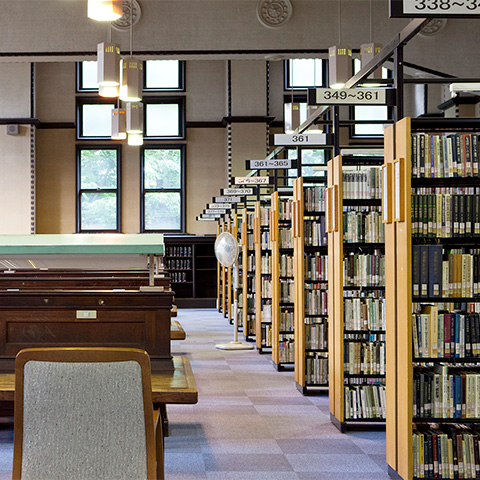

理化は学びや研究に必要な全ての要素が整っており、そのエコシステムの一部として、1,900回以上も開催された雑誌会セミナーが挙げられます。このセミナーでは、世界各地から招かれた講師と理化教授たちがディスカッションを行います。その様子を生で目にすることで、考え方や伝え方を学ぶ機会が豊富にあります。

私が所属する天然物化学(大栗)研究室では、天然由来の複雑な有機化合物から着想を得て、社会に有用な分子を合成するための実験を日々行っています。自然の神秘に圧倒されながらも、人工的なアプローチによって新たな分子を創り出すことは、青春の数年間を捧げる価値のある挑戦だと感じています。そして、この挑戦の先には創薬のみならず、機能材料やエネルギー、環境に関する課題にも取り組むことができると信じています。

理化での学びは、手を動かして仲間と共に考えることでより深まります。一緒に手を動かし、考えを交わし合える仲間が増えることを楽しみにしています。

(2024.5掲載)

- Deng Yunjie(構造化学研究室)

- 化学専攻 博士課程 3年

Choosing the right academic department to pursue your education could be a challenging decision, but I was lucky enough to have a professor who had firsthand experience with the Department of Chemistry at the University of Tokyo. Their high praise for the program sparked my interest, and after conducting thorough research, I found myself drawn to the excellent global environment offered by the Department.

The department's feature is that many classes are taught in English. This was a huge relief for me because I knew that language barriers could have been a significant obstacle to my academic pursuits. The faculty's diverse student body also caught my attention. Interacting with people from different cultures, backgrounds, and perspectives can enrich academic and personal experiences, broaden horizons, and develop a more open-minded and culturally aware individual.

Moreover, as a biomedical engineering major, the Department of Chemistry's unique blend of biology and physics fascinated me. Understanding the molecular and cellular processes underlying diseases and developing innovative solutions to combat them require a deep understanding of chemistry, making this program an ideal fit for me. With interdisciplinary research opportunities and practical laboratory experience, the Department of Chemistry at the University of Tokyo provides an excellent learning environment for aspiring students.

In summary, the Department of Chemistry at the University of Tokyo offers an excellent global environment, interdisciplinary research opportunities, and practical laboratory experience that can help future students gain valuable knowledge and skills. Regardless of your major or language, the Department of Chemistry at the University of Tokyo offers a special place for everyone. Studying here could be a fulfilling and rewarding experience that will be invaluable in your future career.

(2023.5掲載)

- 関根 由佳(分析化学研究室)

- 化学専攻 博士課程 3年

私はお茶の水女子大学理学部化学科を卒業後、修士から東大化学専攻の分析化学(小澤)研究室に所属しています。現在は博士課程に在籍し、細胞内ではたらくタンパク質(酵素)について、外部からの光刺激によって人工的にタンパク質活性を操作できる“オプトジェネティクス”の原理を利用しながら調べています。

化学専攻は、グローバルに活躍できる研究者として成長する上で、非常に魅力的な場所だと実感しています。その1つの要因として、化学専攻の特色である英語が挙げられると思います。授業などは基本英語で行われるほか、研究発表や修論の執筆・発表も英語で行ってきました。ボキャブラリーが増えるほどディスカッションも弾み、論文もより読みやすくなったように思います。研究発表での英語での質疑応答も、日々の研究生活で培った英語力と専門知識をもとに、着実に進歩できていると感じています。

現在の研究室では、優秀かつ多様な仲間に囲まれながら、研究に集中することができています。研究で行き詰まった時には、先生や先輩方に様々な角度からアドバイスをいただいています。実験を頑張っている周囲の学生の存在は、モチベーション向上につながってきました。留学生も多く、日本にいながらも様々な国の文化にも触れ、時に留学に近い経験ができる環境は、非常に刺激的だと感じています。

化学専攻は、広く深く科学を学びたい学生だけでなく、将来の分野を迷っている学生にも向いているかもしれません。各研究室では、多様な研究内容が展開されています。また雑誌会セミナーで世界中の研究者の講演を聴くことや、授業などで企業の研究者のお話を聴くことのできる機会もあります。以上は私の経験に基づいて感じたことですが、きっとそれぞれが研鑽を深めることのできる環境が化学専攻にはあると思うので、ぜひ多くの方に興味を持っていただけたら嬉しいです。

(2023.5掲載)

- 和山 稔明(天然物化学研究室)

- 化学専攻 博士課程 3年

「複雑な分子を自在に操りたい!」これが私が化学専攻に進学した理由です。

私は学部では理学部ではなく、農学部に籍を置いていました。子供の頃に田んぼの手入れをしていた経験から、イネの研究をしたいと考えていたためです。しかし、有機化学の勉強をしていくうちに、複雑な構造を持ち強力で多様な生物活性を発現する天然有機化合物(天然物)に惹かれていきました。そこで大学院から化学専攻に進学し、現在は天然有機化合物を人工的に化学合成する研究をしています。

私が農学部で有機化学に出会ったように、化学は理学部化学科だけでなく、農学部・薬学部・工学部など多くの学部・学科で学ぶことができます。しかし、他学部ではなく、理学部化学科で化学を学ぶ意義は非常に大きいと私は考えます。化学科で「化学」するススメとして、本学科の特徴を二点ご紹介いたします。

第一に、化学科では最も基礎的に深く化学を探究することができます。社会に求められて行うneeds-orientedな研究はもちろん、seeds-orientedな基礎研究を尊ぶ風潮が化学科にはあり、羽を伸ばして思う存分研究活動に打ち込むことができます。近年、基礎研究の重要性を社会が再認識し始めています。今だからこそ化学科で化学を学ぶ価値があるのではないでしょうか。

第二に、化学科では世界トップレベルの恵まれた環境で研究を行うことができます。設備が優れているだけでなく、教員や学生も常に熱意に満ち溢れています。化学科には物理化学・材料化学・無機化学・分析化学・有機化学・生命化学などの研究室がありますが、どの研究室においてもその分野で世界をリードする研究が行われています。最先端の設備を利用した実験や日々のレベルの高い議論が皆さんの化学的好奇心を満たしてくれること間違いなしです。幅広い化学の分野の中から興味のある分野を見つけることもできるでしょう。

化学科の特徴である英語での講義も、身構える必要はありません。研究を進めていくと、論文を英語で読み書きしたり、意思疎通やプレゼンテーションを英語でしたりする必要があります。化学科での英語教育はそのためのいい訓練になっていると思います。

皆さんと化学科で「化学」できる日を心待ちにしています。

(2023.5掲載)

- 中尾 龍二(構造化学研究室)

- 化学専攻 博士課程 3年

化学に興味を持つ皆さんを、理学部化学科は素晴らしい機会と環境を用意して待ってくれています。

どの学部・学科でも4年生には研究室を選んで所属することになると思いますが、自分のやってみたいテーマや、日々の研究生活では何をしていくのかは実際に体験してみないと分からない部分もあるかと思います。しかし理学部化学科では化学の幅広い分野にわたる講義と学生実験を通して自分の興味を探ることができる上、インターン等の形で各研究室の内部を覗ける機会が設けられており、必ずや自分の興味にフィットした研究室を見つけることができると思います。

講義の英語化に関しては、最初は英語文献を読むのに少しは苦労するかもしれませんが、研究室に入って英語文献を当たり前のように読むようになってから振り返ると、そうした経験がかなり大変役に立ったと感じます。これに加えて、グローバルサイエンスコースでは大学から資金援助を受けて海外の研究室に二ヵ月ほど滞在させてもらうことができます。私はひょんなことからこのプログラムに応募し、アメリカのノースカロライナ大学チャペルヒル校に二か月滞在しましたが、学生の考え方の多様性のみならず日本との生活の違いをじかに知ることができ、大変貴重な経験となりました。

また、化学科では毎年研究室対抗でのソフトボール・サッカー大会が開催されているなど、よい交流や気分転換の場も設けられています。

このように、実際に化学科に進学してみると、想像していたよりも様々な面白い体験ができると思います。皆さんが理学部化学科に進学してくれることを待っています。

(2022.5掲載)