私達は低エントロピー!?

私達のような生物は、生きています。でも、「生きている」という言葉にはいろいろな解釈がありますね。例えば、働いたり消費したりといった経済活動を行うことで「生きている」という意味もありますし、やりがいのある仕事や趣味を行うことで「生きている」と実感することもありますね。しかし、生物の生命活動におけるもっと本質的な意味として、「生きている」とはどういうことでしょうか?「生きている」の対義語は「死んでいる」です。生物が死んでしまうとどうなるか?こっちのほうがわかりやすいかもしれません。死んだ生物の体は、腐敗し、分解され、水分は蒸発して干からび、最後は白骨化してしまいます。それは、生物の生命活動が停止してしまい、その体は生命体ではなく、もはや単なる物質に変わってしまったからです。私達の体は、生きているときは、様々な有機物が整然と秩序だった集合体を作り、それらがさらに秩序を持って合わさり、細胞や、さまざまな役割を持った臓器となり、私達の体を形作っています。一方で、私達の体を構成している分子、すなわち有機物、無機物、水、などを同じ種類、同じ量だけ、フラスコにいれて混ぜ合わせただけで、私達の体を作ることができるでしょうか?できませんね。死んで物質と成り果てた私達の体は、時間の経過とともに、次第にその構成単位の分子やその反応物に分解され、果ては、周りの環境、すなわち自然の中に同化してしまうのです。これは、自然の摂理であり、もしくは、熱力学第二法則で定式化されている「孤立系のエントロピーの変化は自発変化の間増加する」ということと同義でもあります。つまり、「生き続ける」ためには、「死なない」、腐敗しないことが必要で、我々のような生命体は、熱力学第二法則からなんとか逃れなくてはならないのです。そのために、私達は食べ物をたべ、水を飲み、呼吸をし、排泄をし、その生命活動を維持しているのです。生きているあなたの健康な体は、一時間後もきっと同じような状態で生きているでしょうし、明日も同じようにきっと生きているでしょう。このような生体恒常性を私達は当たり前と思っており、普段から意識して生活していることはあまりないでしょうが、実は自然の摂理に逆らったすごいことなのです。

物理学者Erwin Schrödingerは、物理学者の立場から、生命活動の本質について考察し、その著書「What Is Life?(生命とは何か)」において,『生物の生命現象の本質は,外界から負エントロピー(秩序)の流れを吸収することで,自身の中で必然的に増加するエントロピーを相殺し,自身の身体を常に一定のかなり高い水準の低エントロピー(秩序)状態に保つことができるところにある』と述べています。たとえば、私達は日々の食事において、動物の肉や、魚、植物といった、元は生命体であり、高度に秩序を保った構造の物質を摂取することで、その秩序を吸収して自身の身体の秩序の維持に使っているという解釈です。すなわち、我々が食物を摂取するということは、その身体で熱エネルギーや運動エネルギーを生み出すためのエネルギー源としてだけではなく、身体の秩序を維持するための秩序源(このことをErwin Schrödingerは負エントロピーと呼びました)としての役割もあるということです。つまり、「生き(続け)ている」ことは、「低エントロピー」であることとも言えるのではないでしょうか。

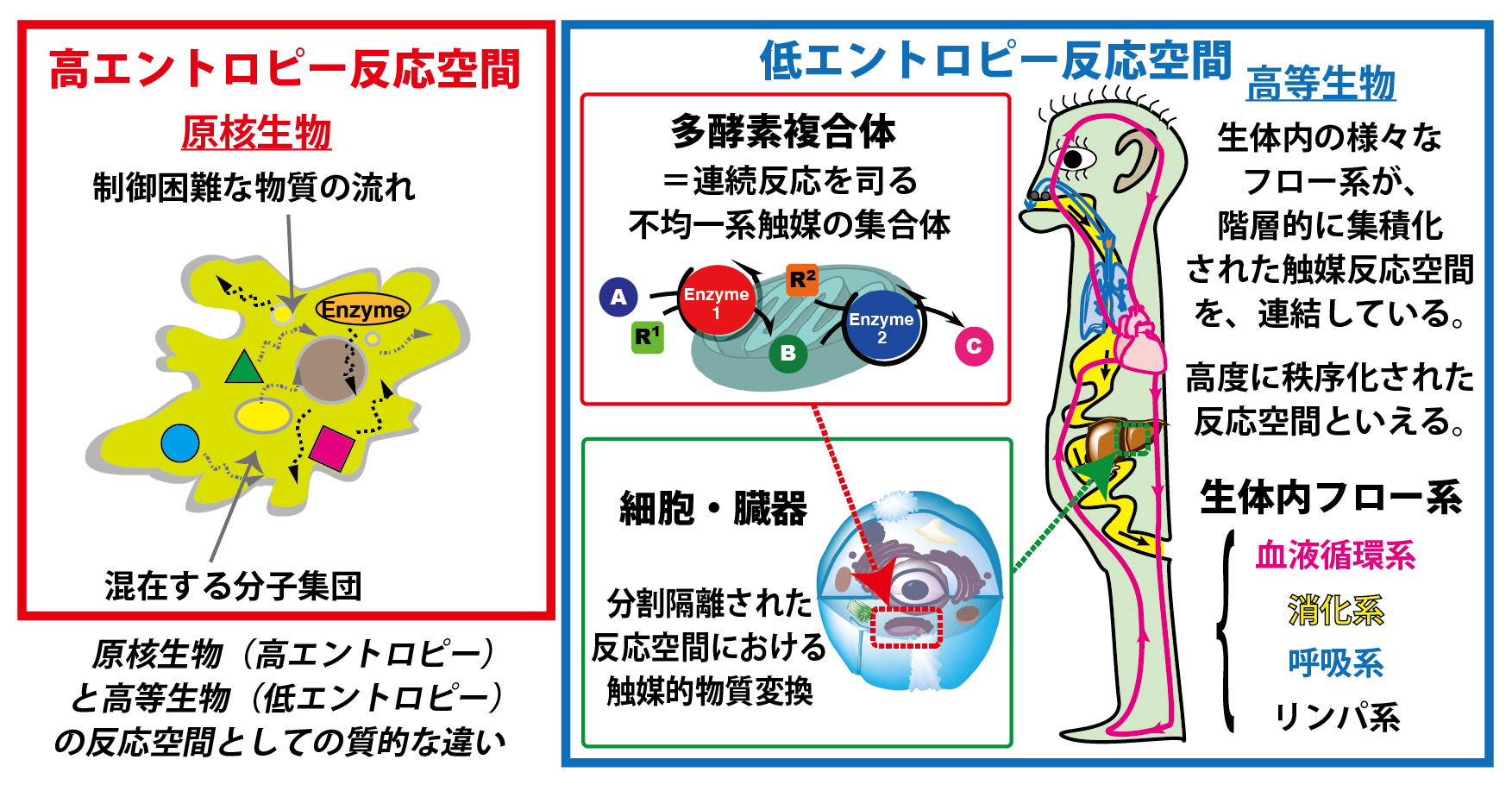

高エントロピー反応空間としての原核生物と低エントロピー反応空間としての高等生物

この考え方をもう少し深堀りしてみましょう。生物といっても地球上にはいろいろな種類があります。動物、植物、プランクトン、キノコ、細菌、これらすべて生命体であり、外部からエネルギーや負エントロピーの源となる食物や物質を取り込むことで、恒常性を保ち、その生命活動を維持し続けています。しかし、食物はただ取り込んだだけででは、生命体が直接利用できるエネルギーや負エントロピーとしては使うことができず、それらを変換するための化学反応が必要です。その化学反応を進行させるのが生体内の触媒である酵素です。酵素は、単独で機能することもありますが、多くの場合は、複数の酵素が同一反応場に存在し、カスケード型の連続反応を起こす多酵素複合体を作っていたり、同一の反応場に存在する補酵素とともに協調的に機能していたりするなど、より複合的な機能の発現が、その高度な触媒作用の鍵となっています。すなわち、それぞれの秩序化された空間が、触媒としての酵素の反応空間であり、それらが連携することで、一つの酵素では不可能な複雑な反応がはじめて可能になります。細菌のような原核生物や単細胞生物もわれわれ人間のような高等生物も、その最小構成単位である細胞中に含まれる、物質や酵素の機能自体には大差はありません。しかし、単細胞生物と高等生物がなしえる、生命活動には雲泥の差があります。これらの違いはどこにあるのでしょうか?もちろん、高等生物では、一つの生命体を構成する細胞の数が多数あり、それによってより高度な生物としての機能を発現できると言えます。また、それらの細胞はただ単に寄せ集まって大きな塊を作っているのではなく、様々な機能を持つ細胞が、秩序だって集合体を作り、それらが臓器や器官として、分業を行っていることが重要であると思われます。更に重要なのは、それらの器官や臓器は単独ではその機能の真価を発揮することができず、高等生物では、それらの器官や臓器を有機的に結びつけ、それぞれの機能の連携を可能とする生体内フロー系を有しているということです。このような生体内フロー系として、血液循環系、消化系、呼吸系、リンパ系が挙げられます。これらの生体内フロー系が、相互の物質の流れを適切に制御し、それぞれの機能の連携に秩序を与えることで、はじめて人間のような高等生物がなしうる生命活動が可能となっているのではないでしょうか。

すなわち、原核生物は、内部の物質や酵素が混在する一つの反応空間のなかで、すべての生命活動を完結させる必要があり、秩序を作りにくい高エントロピー反応空間であるといえます。一方で、人間のような高等生物では、構成する細胞がそれぞれの機能に特化することができ、それらの集合体である臓器や器官を、生体内フロー系が有機的に結びつけています。この生体内フロー系が、それぞれの機能に連携を与え、より秩序だった反応系を構築することで、われわれの身体を、高いレベルでの低エントロピー反応空間たらしめていると言えます。

低エントロピー反応空間の創出:フロー系による触媒反応の高秩序化

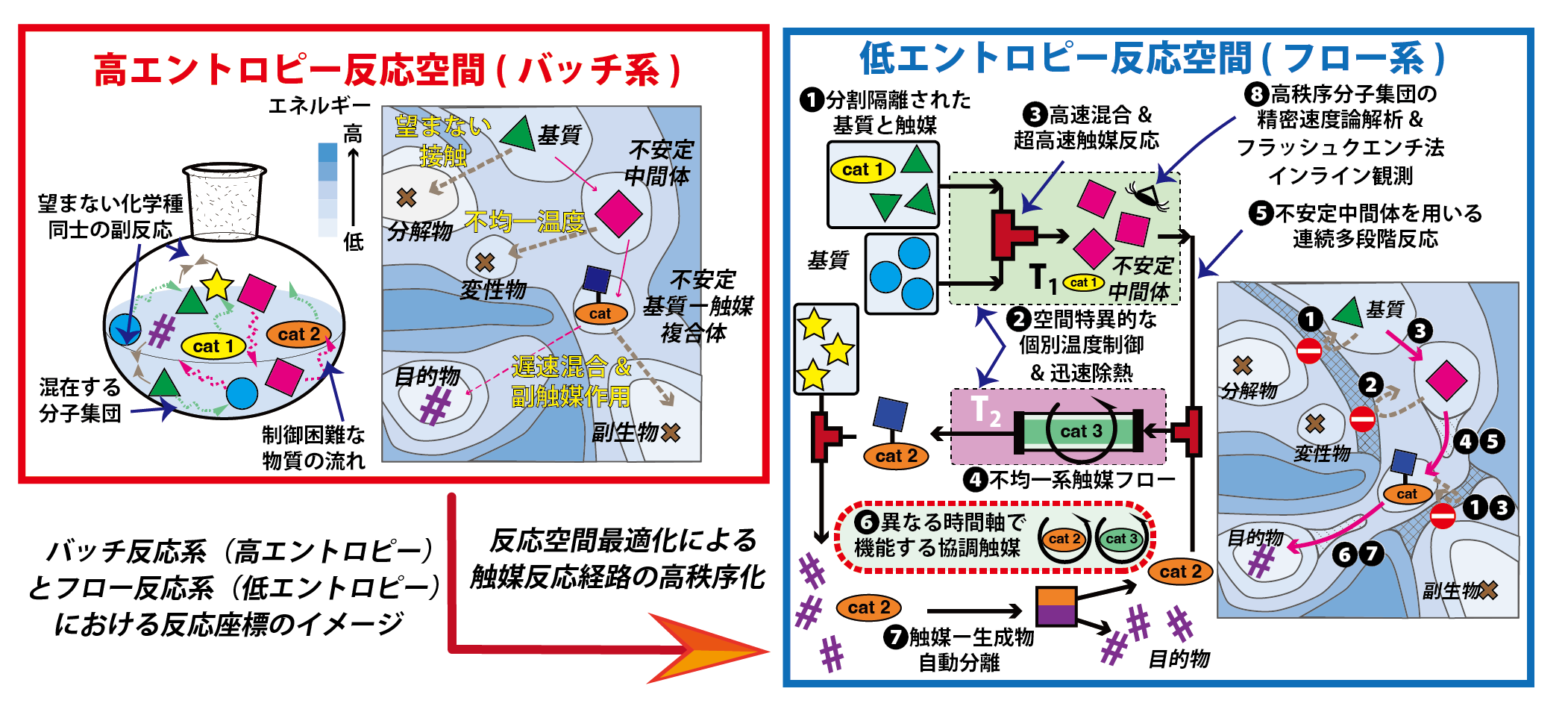

このような、反応空間の質的な違いは、有機合成化学におけるバッチ反応系とフロー反応系の違いにも当てはまります。有機合成化学は長らくフラスコに代表されるバッチ反応系を用いて発展してきました。特に、触媒を用いる有機合成化学の発展は近年目覚ましいものがあります。持続可能な社会の実現やSDGsの達成に向け、バルク品に代わり高付加価値化成品の需要がますます高まっている中、活性化エネルギーを低下させ、省環境負荷、省物質消費を可能とする触媒は有機合成化学において中心的な役割を果たしています。一方、このような有機合成のための触媒反応は、量論量反応に比べ、系中に存在する中間体、活性種等の化学種が多く、より複雑化しています。特に、近年その発展が目覚ましく、全く新しい化学反応を可能とする、協調触媒やタンデム触媒のような二触媒系反応では、より複雑化し、副反応の進行や、触媒の失活が顕著になります。そして、これまで主流であった一般的なフラスコを用いるバッチ系は、触媒反応においては、多数の化学種が夾雑し、その反応経路の制御が困難な高エントロピー反応空間であると言えます。

一方で、フロー系を用いることで、化学種の分割隔離が可能となり、目的に応じて個々の触媒反応が進行する反応空間を分離し、秩序を与えることで、望ましい反応への障壁を低くすると同時に、望ましくない反応への障壁を高くし、原料→目的物の反応経路を秩序立てて進行させることができると考えられます。我々はこのような反応空間を低エントロピー反応空間と定義しました。このような反応空間を用いることで、従来の手法では不可能な超高速触媒反応や複雑触媒系を実現し、目的物を高収率、高選択的に得ることが可能になると考えられます。しかし、それぞれ異なる触媒反応においては、最高のアウトプットを生み出すことのできる最適なフロー反応系が異なります。そこで、本領域では、目的とする触媒の反応機構解析に立脚し、その触媒反応が最も効率的かつ、高い選択性をもって進行するためのフロー反応系の設計理論の構築や、それらが創出可能な新反応の開発、複雑触媒反応の開発を目指します。

21世紀に入ってからの、触媒的有機合成化学の発展は目覚ましいものがあります。しかし、そのほとんどはいまだ従来のフラスコを用いて行われてきました。最近になって低エントロピー空間としてのフロー反応系でのみ発現する、触媒の特異な活性や、反応選択性が少しずつではありますが、明らかにされつつあります。それらは、まだほんの一握りに過ぎませんが、その先には、原核生物から人間への飛躍的な進化と同じくらいの、触媒的有機合成化学の飛躍的な進化と、それが拓く未知の可能性が待ち受けているのに違いありません。